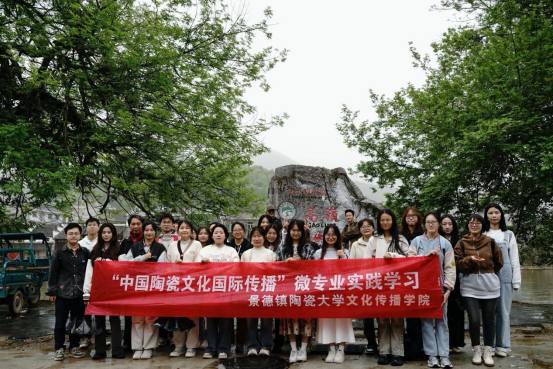

为增进师生对陶瓷文化遗产保护与传播的认知,加强景德镇古代制瓷遗产的研究,助力景德镇市政府申报世界文化遗产,2025年4月12日,我院教授余孝平带领“中国陶瓷文化国际传播”微专业师生考察团30余人,赴瑶里“瓷之源”绕南、高岭、东埠、天宝等申遗地开展实践考察活动。此次考察旨在探索古代制瓷遗产保护与服务中外游客的语言标识系统的完善路径。

聚焦宋代窑址群与传统釉果制作技艺

在瑶里绕南宋代窑址群,学生们近距离考察了传统釉果制作技艺和宋代古窑遗址保护。传统制釉果作坊里,学生们见证了“水碓舂石、淘洗除杂、釉果制不(dǔn)”的工艺流程,这一过程不仅展示了精湛的制釉技术和古代陶工的劳动智慧,也揭示了其与镇区窑业生产的紧密技术互补关系,让学生们认识到每一件精美瓷器背后所蕴含的复杂工艺与匠心独运,切身体会到了“一器之成,必历数十手”的工匠精神,这种对细节的极致追求,正是景德镇陶瓷文化得以传承千年的关键所在。

探寻瓷石矿发源地与原料运输盛景

随后,考察团队前往“世界瓷石矿发源地”高岭国家矿山公园与“千年瓷运第一港”东埠古街。在高岭,沿着明代矿道遗迹,师生们探寻了古代高岭土露天开采与矿洞开采的双重技术体系,深入了解了古代高岭土开采到淘洗制不(dǔn)的完整流程和技术细节与历史背景,从坍塌残存的矿洞和开采工具到淘洗池旁的制坯痕迹,每一处细节都诉说着陶工们“千锤百炼”的匠心。面对成山的高岭土尾砂,师生们感叹于古代匠人“筚路蓝缕,以启山林”的艰辛,更被接夫亭的温情故事与矿洞历险传说所触动,感叹他们创造出无数精美瓷器的珍贵与伟大。余教授表示:“这些遗址不仅是技术遗产,更是陶瓷文明精神的载体,展现了人类与自然共生的智慧。”

移步东埠古街,师生们踏上车辙深碾的千年青石板路,眼前保存完好的码头、商铺与古桥,仿佛将人们带回了明清时期。这里曾是“竹筏如梭、商贾云集”的瓷土运输枢纽,每日千艘竹筏顺瑶河而下,载着景德镇的“命脉”瓷石通江达海。如今,斑驳的码头石阶与船帮印记,仍能让人遥想当年“昼夜窑火通明,商船络绎不绝”的繁华。这些历史的痕迹,不仅见证了景德镇陶瓷文化的繁荣,也激发了师生们对陶瓷文化国际传播的无限遐想。

解读龙窑作坊与烧制工艺智慧

在天宝龙窑作坊,师生们首先深入了解了泥条盘筑大型陶瓷的二十二道工序。从选土、练泥,到成型、装饰,再到最后的烧制,每一道工序都蕴含着匠人们的心血与智慧。在余教授的细致讲解下,大家仿佛穿越时空,目睹了古代匠人们一丝不苟、精益求精的工作场景。随后,师生们实地参观了长达66米的龙窑。这座龙窑依山而建,巧妙地利用了自然地势,形成了独特的“依山就势、自然抽风”精妙的窑炉结构,既节省了能源,又提高了烧制效率,为陶瓷的大规模生产奠定了坚实基础。余教授结合龙窑的这一特色,深入浅出地讲解了其在唐宋至明清时期制瓷生产体系中的关键地位。团队成员通过观察窑体结构、聆听烧制工艺,直观感受到了古代匠人群体顺应自然、革新技艺的卓越智慧。这一环节不仅加深了对传统烧制工艺的理解,也为我们携手守护这份珍贵的文化遗产,让千年陶瓷智慧在新时代继续传承与发扬提供了宝贵的启示。

构建多语种标识系统与志愿者服务体系

此次活动还重点关注了“瓷之源”绕南古窑遗址、高岭矿山遗址、东埠古码头和天宝龙窑等申遗点的语言服务。在考察过程中,师生们详细收集了景区现有中英文对照的导览牌、警示标识及公共信息指示牌的语料,并以普通游客的身份调研了多语种标识系统的规范性和使用情况。大家发现,虽然中英文对照标识系统已初步建立,但在语言表达的准确性、通俗性以及多语种服务的覆盖面上仍有提升空间。师生们构想了多语种志愿者讲解服务,探讨了从“基础保障”向“深度文旅体验”升级语言服务。通过优化现有中英文对照标识系统的规范化水平,确保语言表达准确、通俗易懂;技术赋能与文化创新,开发多语种智能导览系统,为不同语言背景的游客提供个性化服务;建立多语种志愿者讲解队伍,提升讲解内容的专业性与趣味性,增强游客的文化体验感。师生们期望这些措施能够推动景德镇文化遗产旅游产业以更开放、包容的姿态融入全球文明对话,有效促进景德镇陶瓷文化的国际传播,提升其在全球范围内的知名度与影响力。值得一提的是,持中级英文导游证的郑欢敏老师在考察过程中鼓励学生报考英文导游证,为陶瓷文化国际传播贡献力量。未来,我院有望迎来一批新的“陶瓷文化使者”,他们将以专业的能力和国际视野,助力陶瓷文化的传播与交流。

以史为鉴 共话瓷路新章

此次考察不仅是我院“中国陶瓷文化国际传播”微专业“理论教学+实践育人”模式进行的一次陶瓷文化历史溯源,也为学校响应景德镇市政府参与景德镇窑址申遗工作储备了青年人才力量。考察活动激发了师生们对陶瓷文化国际传播的深度思考,通过实地调研与深入分析,师生们不仅深化了对陶瓷文化遗产的认知与保护意识,更坚定了他们为景德镇陶瓷文化的国际传播与申遗进程贡献了智慧与力量的信心。团队成员纷纷表示,景德镇陶瓷的辉煌,既源于“白如玉、明如镜、薄如纸、声如磬”的精湛技艺,更离不开“拥抱世界、造福人类”的开放胸怀。未来,他们将通过跨文化叙事与数字技术,持续优化多语种服务模式,通过进一步提升景德镇文化遗产旅游产业的国际化水平,为全球陶瓷文化交流与文明互鉴作出更大贡献。(审核/姜伊琪 余一鸣 张海军)